En la fotografía que recorrió España hace apenas unos días aparece un hombre con el rostro surcado por lágrimas, mirando a la cámara con los ojos rojos y las mejillas encendidas por el llanto. Detrás de él, sobre una cama de hospital, yace su hijo, inmóvil, con la cabeza vendada y un tubo de oxígeno que le sostiene la respiración. El hombre es Antonio, vecino de Sevilla, y el joven que aparece en segundo plano, conectado a máquinas, es Javier, su hijo de 24 años. Desde el instante en que esa imagen comenzó a circular por redes sociales, lo que era un drama familiar pasó a convertirse en una herida abierta para toda la sociedad española. No se trataba únicamente del dolor de un padre ni del destino incierto de un muchacho, sino del espejo que nos muestra cómo tratamos a quienes corren hacia el fuego cuando todos los demás huyen.

El accidente ocurrió de madrugada, en el Polígono Norte, un barrio marcado por incendios recurrentes en viviendas antiguas. A las 3:17 sonó la alarma en el parque de bomberos y Javier, que llevaba apenas dos años de servicio, fue de los primeros en colocarse el casco y cargar el equipo de oxígeno. El aviso era urgente: había familias atrapadas en un bloque de pisos, con niños pequeños que pedían auxilio desde las ventanas. Los vecinos grababan escenas de pánico mientras esperaban la llegada de los equipos de emergencia. Cuando el camión se detuvo frente al edificio envuelto en llamas, Javier no dudó. Con paso rápido y decidido, subió las escaleras de hormigón que ya ardían como antorchas. Lo que hizo después lo cuentan sus compañeros: entró en un tercer piso donde se encontraban dos personas mayores, logró sacarlas al rellano y entregarlas a los sanitarios. No había cumplido ni quince minutos dentro del edificio cuando se escuchó una explosión. Una viga metálica cedió por la presión del calor y lo golpeó directamente en la cabeza. Fue su equipo quien lo arrastró hasta la ambulancia. Aquel chico que minutos antes era todo fuerza y juventud salió inconsciente, envuelto en humo, convertido en símbolo de un sacrificio que casi nadie reconocería oficialmente.

En los partes médicos del día siguiente apenas se mencionó su nombre. En los periódicos locales, la noticia ocupó unas pocas líneas, perdidas entre la rutina de crímenes y sucesos. “Bombero herido en incendio en Sevilla. Pronóstico reservado”, decía la nota. Ni una declaración institucional, ni un gesto público. Para las autoridades, Javier era un número más en una estadística que se repite año tras año. Pero para su padre, Antonio, era el mundo entero. “Esperaba al menos una llamada, un mensaje, una visita. No pedía honores ni discursos, solo un reconocimiento humano. En cambio, lo único que recibí fue un parte frío del hospital y una factura que crece cada día”, cuenta con la voz quebrada, sentado al borde de la cama de su hijo.

El silencio oficial no tardó en encender la indignación social. Cuando Antonio decidió subir la foto a Facebook, no lo hizo buscando fama ni repercusión. Lo hizo como quien grita desde un pozo esperando que alguien escuche. El texto que acompañaba la imagen era sencillo, casi una súplica: “Mi hijo eligió salvar vidas, y ahora lucha por la suya. No lo olviden”. En pocas horas, miles de personas comenzaron a dejar corazones, mensajes de aliento y promesas de oración. Pero pronto, entre los comentarios, surgieron también las críticas: ¿cómo es posible que un bombero, herido en acto de servicio, no tenga garantizados todos sus cuidados? ¿Por qué su familia debía encargarse de trámites interminables mientras él seguía debatíéndose entre la vida y la muerte? Lo que comenzó como un desahogo personal se transformó en un debate nacional.

Los bomberos en España arrastran desde hace años una realidad que contrasta con la épica de sus intervenciones. Se les aplaude cuando apagan incendios forestales, cuando rescatan a familias en inundaciones, cuando aparecen en portadas envueltos en humo como héroes de película. Pero detrás de esa imagen, la precariedad es cotidiana. Equipos obsoletos, plantillas recortadas, contratos temporales y seguros que no siempre cubren lo suficiente. Según datos sindicales, cuatro de cada diez parques trabajan con menos efectivos de los necesarios, y en no pocas ocasiones los bomberos deben costear parte de su material. Cuando ocurre un accidente grave, como el de Javier, la letra pequeña de las pólizas deja al descubierto vacíos imposibles de llenar con discursos.

Ese vacío lo conoce bien Antonio, que desde hace días duerme en una silla junto a la cama de su hijo. Observa los monitores, aprende a leer números y sonidos que nunca imaginó escuchar. Pregunta a los médicos qué probabilidades tiene su hijo de despertar plenamente, pero las respuestas son siempre evasivas: “Es joven, tiene fuerza, hay que esperar”. Mientras tanto, cada sesión de cuidados, cada análisis, cada terapia extra que no entra en la cobertura básica, queda anotada en una lista interminable. “Nos dicen que habrá ayudas, que los trámites están en marcha, que debemos tener paciencia. Pero la paciencia no paga medicinas ni rehabilitación. La paciencia no devuelve el tiempo perdido”, insiste Antonio.

La indignación no se quedó en redes sociales. Vecinos de Sevilla organizaron vigilias frente al hospital, compañeros de Javier recorrieron colegios y plazas para explicar lo que significa ser bombero en un país que los olvida cuando no hay focos. Los sindicatos aprovecharon el caso para denunciar la precariedad crónica del sector. En televisión, los tertulianos se enzarzaron en debates: unos reclamaban más fondos y reconocimiento, otros acusaban a Antonio de politizar el dolor. “No quiero política, quiero dignidad”, respondió él, cansado de ver cómo la imagen de su hijo se usaba como arma arrojadiza en discusiones estériles. Y, sin embargo, el debate crecía. La pregunta flotaba en cada conversación: ¿qué hacemos con nuestros héroes cuando dejan de salir en las noticias?

La historia de Javier se convirtió en símbolo. El hashtag #JusticiaParaJavier se viralizó en Twitter, multiplicando voces de apoyo y de denuncia. Pero Antonio lo repite una y otra vez: “No quiero trending topics, quiero que mi hijo tenga una vida después de esto”. Esa contradicción resume lo que ocurre en tantas tragedias: la solidaridad es inmensa al principio, pero se diluye con el paso de las semanas. Las familias quedan atrapadas en un laberinto de papeles, comités, promesas que nunca se concretan. Y el país, mientras tanto, gira la vista hacia la siguiente noticia.

Lo que no se ve en la famosa foto es quizás lo más doloroso. No se ven las noches interminables en las que Antonio se queda dormido con la cabeza sobre la mano de su hijo. No se escucha el pitido monótono de las máquinas que controlan cada latido. No se percibe la mezcla de olores a desinfectante y miedo que impregnan la habitación. Tampoco se observa el silencio de las autoridades, traducido en burocracia y excusas. Y sobre todo, no se muestra la pregunta que carcome por dentro a un padre: ¿mereció la pena? ¿De qué sirve la vocación, la entrega, el heroísmo, si a cambio se recibe abandono?

Mientras la sociedad española discute y se divide, Javier sigue allí, entre la vida y la muerte, en esa frontera donde los segundos pesan como toneladas. Cada día es un parte médico nuevo, cada día es un murmullo de esperanza mezclado con desesperación. Antonio le habla al oído: “Aguanta, hijo. No estás solo”. Afuera, las redes siguen compartiendo la foto, los medios siguen repitiendo la historia, los vecinos siguen encendiendo velas. Pero lo que ocurrirá después, nadie lo sabe. El país ha visto ya el rostro de un padre llorando y de un hijo inconsciente. Lo que aún no ha visto es lo más duro: qué pasará cuando las cámaras se apaguen, cuando el ruido mediático se extinga, cuando quede solo el silencio de una familia que espera respuestas.

Porque lo cierto es que la historia de Javier aún no ha terminado. Y tal vez ahí radica la fuerza de esta crónica: en que todos sabemos que el verdadero desenlace todavía está por escribirse.

News

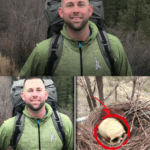

El eco del bosque: la desaparición de Daniel Whitaker

El amanecer en las Montañas Rocosas tiene algo de sagrado. La niebla se desliza por las cumbres como un animal…

El eco del silencio: la tragedia en los Andes

El viento cortaba como cuchillas de hielo mientras el sol, difuso entre las nubes, teñía de oro pálido las laderas…

Desapareció en el desierto… y cuando lo hallaron, pesaba solo 35 libras

El sol de Arizona golpeaba sin piedad sobre la tierra agrietada cuando los agentes encontraron la bicicleta. Estaba tirada de…

🕯️ Última Noche en el Old Maple Diner

Era una de esas noches en que el viento se colaba por las rendijas de las ventanas y hacía sonar…

700 personas no lo vieron: el día que Margaret cambió el destino del asesino dorado

Había música, risas y el olor dulce del barniz nuevo en el auditorio de la escuela de Sacramento. Era una…

Cinco viajeros desaparecieron en la selva de Camboya… Seis años después, uno volvió y contó algo que nadie quiso creer

Cuando el avión aterrizó en Phnom Penh, el aire parecía tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Cinco jóvenes…

End of content

No more pages to load