La mañana en que el convento de Santa María de la Vega volvió a estar en silencio no fue un silencio apacible: era el tipo de silencio que queda después de una tormenta, tenso y cargado, como si las paredes mismas conservaran la humedad de un secreto demasiado pesado. Desde hacía años, aquel lugar recóndito en la meseta castellana había sido una anomalía hermosa: un jardín bien cuidado, un coro tenue a determinadas horas y la austeridad que la orden reclamaba. Pero también había otra cosa que, poco a poco, había enrarecido la relación entre las monjas y el pueblo vecino: las repetidas maternidades de una hermana que no debía ser madre.

Isabel —o sor Isabel, como la conocían en el convento— había entrado en la orden con diecinueve años. Era hija de agricultores, educada en la devoción y en el trabajo duro; no había en su biografía nada que presagiara escándalos ni ambiciones. Durante décadas cumplió con su tarea: advertía las semillas en el huerto, cosía las sotanas y cuidaba a las pocas ancianas internas. Su voz, baja y constante, era un hilo que atravesaba la vida monástica. Luego, pasaron las semanas, los meses; y el rumor nació: sor Isabel estaba embarazada. No solo una vez. No solo dos. Tres. Cuatro veces en menos de una década. Cada nacimiento era un acontecimiento envuelto en discreción: la ceremonia mínima, el traslado nocturno de la criatura, la explicación habitual —“adopción privada”— y el retorno silencioso de la madre a sus labores. Pero las preguntas no se disolvieron; por el contrario, se acumulaban como polvo en los archivos de la memoria colectiva.

Al principio, el pueblo pensó que se trataba de un misterio íntimo entre los muros, algo que debía resolverse con cautela para preservar la reputación de la orden. Algunos habitantes, con un catolicismo práctico, optaron por mirar a otro lado: “Una familia que ayuda en secreto es mejor que un drama”, decían. Otros, sobre todo las mujeres mayores que habían conocido las humillaciones y el peso del qué dirán, sintieron que aquello olía a aprovechamiento. ¿Quién se ocuparía de una mujer consagrada a la vida religiosa si realmente se encontraba en una situación de vulnerabilidad? ¿Por qué cada nacimiento terminaba en la misma cadena de gestos mecánicos?

La historia tomó un cariz judicial y periodístico cuando el último parto, el cuarto, dejó algo más que una cuna vacía. Aquella madrugada fría de enero, el médico que atendió a sor Isabel fue el doctor Mateo Ruiz, un cirujano obstetra que llevaba veinticinco años practicando en el hospital comarcal. Mateo, hombre de protocolos y costumbres metódicas, narró a los investigadores cómo una pequeña complicación en la intervención le obligó a verificar con más cuidado el material extraído: la placenta, las membranas. En un gesto profesional y anodino encontró un cuerpo extraño: una pequeña placa metálica, de aspecto industrial, enganchada entre las arterias umbilicales, como si alguien hubiera querido, con la precisión fría de un taller, etiquetar aquello que no debía ser etiquetado.

La placa tenía grabadas unas siglas y un número: “FSL / 0093”. El médico la sostuvo entre guantes, miró alrededor de la sala, y, por primera vez desde que había practicado miles de intervenciones, sintió el vértigo de la sospecha. Aquello no era una curiosidad: era una huella. Cuando comunicó el hallazgo al equipo directivo del hospital, la noticia corrió como pólvora. En pocas horas la Guardia Civil y la Fiscalía Provincial ya estaban en el convento, interrogando a monjas, revisando registros y preguntando por contratos fuera de norma.

Lo que vino después fue una investigación que fue descorriendo capas de silencio y complacencia. La placa metálica no era un simple objeto: remiteó a una organización que hasta entonces pocos conocían en la comarca, la Fundación San Lorenzo, una entidad privada que, con la excusa de la cooperación internacional y la ayuda a menores, habría intermediado adopciones “de confianza” durante años. La Fundación trabajaba con una clínica de fertilidad en la capital, la Clínica Santa Lucía, muy reputada entre una clientela adinerada. Los expedientes, contables y las transferencias mostraron una red de pagos, recibos y contratos que relacionaban a la Fundación con familias de alto poder adquisitivo. La hipótesis que empezó a perfilarse fue dolorosa: las monjas habrían sido utilizadas, voluntaria o involuntariamente, en una cadena que proveyó bebés a quien podía pagarlos.

Nadie quería pronunciar la palabra que flotaba al fondo: trata, mercado, tráfico. El obispado pidió cautela, la Fundación negó irregularidades y la clínica aseguró que todas sus prácticas se ajustaban a la ley. Pero las verifcaciones forenses comenzaron a revelar patrones. Las criaturas nacidas en Santa María de la Vega, a simple vista anónimas, coincidían en rasgos genéticos raros: un haplotipo poco frecuente que los laboratorios compararon con una base de datos internacional; en algunos casos, el rastro las ubicaba en familias que habían inscrito a los niños como “nuevas adhesiones” en registros civiles extranjeros. La placa metálica resultó ser la punta del ovillo.

A la investigación se sumaron testimonios que rompían el silencio con una mezcla de piedad y rabia. Una antigua cocinera del convento, que pidió anonimato, dijo que la vida de sor Isabel había cambiado con la llegada de un sacerdote —no del claustro— que visitaba con frecuencia la casa. Un exmonje, que había abandonado la orden años atrás, afirmó haber visto papeleo en el que la Fundación emitía “certificados de idoneidad” para adopciones muy rápidas, con supuestos permisos eclesiásticos que no siempre coincidían con los registros oficiales. Las voces no formaban una acusación monolítica, sino pequeñas piezas de un mosaico que revelaba complicidades múltiples: desde funcionarios que miraban hacia otro lado hasta profesionales que ofrecían “soluciones” a familias que querían hijos a toda costa.

La familia de sor Isabel apareció en escena con una dignidad hecha de supervivencia. Su hermana, Juana, residente en un pueblo vecino, contó a la prensa que Isabel había recibido cuidados médicos esporádicos en la clínica Santa Lucía, y que, en más de una ocasión, le entregaron dinero con la excusa de “ayudar al convento”. “Ella nunca contó nada. Creíamos que era obediencia. No sabíamos que detrás de cada nacimiento hubiera facturas y contratos”, dijo Juana en una entrevista que rompió el pudor regional. Para la familia, la monja había sido víctima de una ingeniería afectiva: persuadida con promesas y silencios.

El obispado, presionado por el interés público, inició una investigación interna. Se verificaron nombramientos, se consultaron actas y se rastrearon los accesos a la clausura. La jerarquía eclesiástica se vio ante un dilema que ponía en tensión la salvaguarda de la institución y la búsqueda de la verdad. A la vez, la fiscalía amplió el foco: no se trataba solo de averiguar la paternidad de los niños, sino de esclarecer la verosimilitud de un entramado que vinculaba tráfico de menores, posesión de documentación falsa y posible coacción de personas vulnerables.

La palabra “coacción” estaba en el aire, pero probarla es un ejercicio de paciencia y pruebas. Las audiencias judiciales sacaron a la luz correos electrónicos y contratos en los que la Fundación San Lorenzo ofrecía facilidades logísticas para “la gestión de entregas” y la Clinic Santa Lucía expuso servicios de acompañamiento para madres que “no podían hacerse cargo”. Había, además, una red de intermediarios: abogados, asistentes sociales, incluso algunos registros civiles que, según la documentación, aceleraban trámites. El montaje, calculó la fiscalía, tenía una lógica de mercado: un paquete completo de servicios para entregar un niño a una familia dispuesta a pagar cifras elevadas y a eludir procedimientos de adopción tradicionales, largos y rigurosos.

Pero la investigación también sacó a la luz algo más íntimo y doloroso: la posible vulnerabilidad afectiva de sor Isabel. Algunas monjas contaron que ella acudió en determinadas etapas a confesores y acompañantes que reforzaban una dependencia emocional. Otras, con menos caridad, adujeron que la propia obediencia de la regla había sido instrumentalizada por terceros para normalizar lo anormal. Las voces discordantes mostraban la complejidad de una vida encerrada, donde los límites entre protección y control pueden diluirse hasta volverse indecisos.

El caso estalló cuando la Guardia Civil detuvo a tres personas vinculadas a la Fundación y al menos dos empleados de la clínica. Hubo registros en domicilios, intervenciones en oficinas y, en uno de los allanamientos, se encontraron contratos con cláusulas que remitían a pagos en efectivo, cláusulas de confidencialidad y listas de familias interesadas. Las cuentas bancarias mostraron transferencias y depósitos en efectivo que volvieron aún más sospechosa la trama. Pero junto a las prisiones preventivas y a las medidas cautelares, la realidad forense puso una losa de dolor: no todos los hijos entregados podían recuperarse fácilmente. Algunos ya vivían legalmente en el extranjero, con trámites consolidados; otros habían sido inscritos con nuevos nombres. La tarea de recomponer genealogías y restituir identidades se volvió un mapa laberíntico de papeles, testigos y procesos.

La sociedad se fracturó entre quienes pedían sanciones ejemplares y quienes abogaban por la protección de la identidad y la estabilidad de vidas formadas sobre el caso. Las redes sociales incendiaron el debate: “Monjas víctimas”, “Madres cómplices”, “Iglesia opaca”, “Falsos filántropos”. En las plazas, los carteles reclamaban justicia; en las iglesias, usuarios anónimos dejaban flores por la vida rota. Para muchos, la historia encarnaba el choque entre la moral instrumental y la mercantilización de la esperanza. ¿Cómo controlar la facilidad con que el deseo por un hijo puede convertirse en mercado cuando los reguladores fallan y cuando las instituciones de caridad se convierten en pasadizos?

En una de las audiencias, el fiscal mostró a la prensa un documento: una lista de referencias con nombres y direcciones. Al final del folio, en letra menuda, aparecía el modelo de una placa metálica, idéntica a la hallada en la placenta. El acta fue un golpe de efecto: la simbolización del bebé, reducido a un número, representaba la perversión completa del proceso humano. Los imputados defendieron sus acciones con un lenguaje burocrático: “gestión humanitaria”, “aceleración de adopciones”, “cooperación internacional”. Sus defensas, preparadas por abogados de relieve, insistían en que no había delitos si había consentimiento aparente y si se habían cumplido formalidades mediadas por contratos.

Mientras los tribunales avanzaban, la historia de sor Isabel quedaba atravesada por la contradicción más brutal: ella, que había prometido consagrarse a Dios, se vio arrastrada a responder por una condición que la convirtió en protagonista de un escándalo. La monja, expresaron allegados, se mostró «confusa, quebrada, y en ocasiones ausente». La pregunta que nadie acababa de responder era por qué nadie en la clausura —ni superiores, ni el confesor, ni el personal de la orden— había reconocido las señales de alarma o, si las reconocieron, por qué habían permitido el desarrollo del esquema.

La investigación no cerró todos los relatos. Pese a las detenciones y a las declaraciones incriminatorias de algunos implicados, hubo huellas que se perdieron en el tiempo: transferencias en efectivo sin origen claro, empresas pantalla que desaparecieron, correos electrónicos borrados. Algunos acusados terminaron aceptando acuerdos que no desvelaban toda la verdad; otros siguieron negando. Para la familia de sor Isabel, la justicia no será plena hasta que se explique quién organizó el proceso, por qué la Fundación operó con tanta impunidad y, sobre todo, por qué una comunidad de religiosos dejó desprotegida a una de sus hermanas.

Hoy, años después del primer hallazgo, el convento de Santa María de la Vega conserva su silencio, pero ya no es el mismo. Las huellas de la polémica atraviesan a las generaciones: el pueblo aprendió a mirar más de cerca; la diócesis revisó protocolos; la clínica cerró un departamento y la Fundación San Lorenzo cerró sus sedes en varias provincias, bajo sombra de sospecha. Algunas de las criaturas entregadas regresaron a sus orígenes tras procesos judiciales; otras no. Y la pregunta que emana de este expediente no es solo jurídica, sino ética y cultural: cómo una sociedad que se declara protectora puede permitir que surjan mercados que comercian con la esperanza humana.

La desavenencia entre fe y poder, entre lo público y lo privado, quedó sembrada en la conciencia colectiva. En una sala de la fiscalía, un perito dijo en voz baja: “Esto no es solo un caso de irregularidades administrativas. Es la constatación de una falla moral: hemos sido capaces de diseñar procesos que transforman la vida en mercancía”. La frase resonó como una sentencia. Sin embargo, al final del recorrido judicial aún persistía una lágrima de incertidumbre: ¿qué personas poderosas supieron y se beneficiaron, y, sobre todo, cuántas trayectorias infantiles quedaron marcadas por la idea de haber sido compradas, y no amadas?

En el convento nadie habla ya de sor Isabel en los mismos términos. Algunos la visitan, la cuidan, hornean pan y se sientan en el claustro para escuchar su voz, que ahora es un susurro quebrado. Otras monjas la miran con la mezcla de piedad y sospecha que la comunidad humana tiene para los suyos que han caído. La justicia continuará su curso en salas y papeles; la memoria seguirá tejiendo relatos en plazas y asambleas. Pero la sensación que quedó en el pueblo es la de una herida que no cicatriza: la certeza de que cuando la caridad se convierte en negocio, las fronteras entre ayudar y hacer daño se vuelven peligrosamente tenues.

Y, quizá, eso es lo más inquietante: que no todo lo que ahora aparece en tribunales pueda explicarse con documentos. Que existan espacios donde la palabra confianza se utilice como coartada para negocios oscuros. Que una placa metálica —una pieza pequeña, fría— haya sido el resorte que, al caer, desenrolló una madeja entera de silencios. La pregunta que sigue en las mesas de los cafés y en las oraciones de la madrugada no es retórica: ¿qué parte de este escándalo fue fruto de la codicia y qué parte fue la consecuencia de una religiosidad que, en vez de proteger, dejó desamparada a la propia carne de su propia casa? La respuesta, por ahora, se diluye en los procesos, en los peritajes y en los testimonios. Pero es una verdad que —como la placa metálica dentro de la placenta— llega a la superficie para hacernos mirar.

News

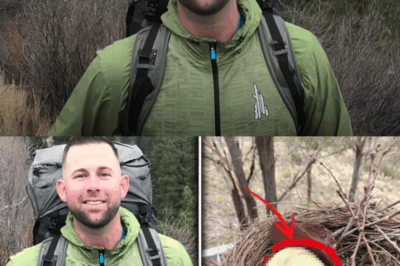

El eco del bosque: la desaparición de Daniel Whitaker

El amanecer en las Montañas Rocosas tiene algo de sagrado. La niebla se desliza por las cumbres como un animal…

El eco del silencio: la tragedia en los Andes

El viento cortaba como cuchillas de hielo mientras el sol, difuso entre las nubes, teñía de oro pálido las laderas…

Desapareció en el desierto… y cuando lo hallaron, pesaba solo 35 libras

El sol de Arizona golpeaba sin piedad sobre la tierra agrietada cuando los agentes encontraron la bicicleta. Estaba tirada de…

🕯️ Última Noche en el Old Maple Diner

Era una de esas noches en que el viento se colaba por las rendijas de las ventanas y hacía sonar…

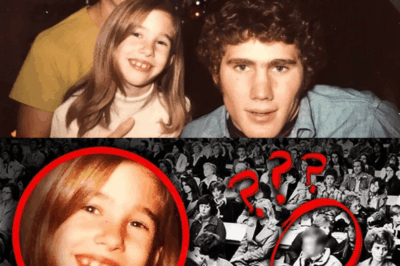

700 personas no lo vieron: el día que Margaret cambió el destino del asesino dorado

Había música, risas y el olor dulce del barniz nuevo en el auditorio de la escuela de Sacramento. Era una…

Cinco viajeros desaparecieron en la selva de Camboya… Seis años después, uno volvió y contó algo que nadie quiso creer

Cuando el avión aterrizó en Phnom Penh, el aire parecía tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Cinco jóvenes…

End of content

No more pages to load