La madrugada del 17 de octubre de 1978, en Sevilla, el silencio denso de la prisión provincial se quebró con un ruido que pocos han podido olvidar. No fue solo el chasquido metálico de la electricidad corriendo por cables viejos ni el zumbido seco de un interruptor que cerraba el circuito mortal. Fue un grito breve, un eco ahogado que atravesó las paredes húmedas del penal y que, según cuentan los funcionarios más antiguos, todavía puede escucharse en noches frías. El grito pertenecía a Isabel M. Torres, una joven de apenas dieciocho años, la mujer más joven en ser ejecutada en España en el siglo XX. Su historia, envuelta en misterio, sigue dividiendo a quienes creen en su culpa y a quienes aseguran que murió inocente, convertida en víctima de un país convulso y de un sistema judicial que necesitaba un rostro sobre el cual descargar la rabia social.

España apenas salía de la sombra del franquismo. La transición hacia la democracia estaba en marcha, pero el ambiente era caótico. Había huelgas, atentados, corrupción, miedo en las calles. En medio de ese contexto, la sociedad exigía justicia rápida, castigos ejemplares y culpables visibles. Cuando la familia García-Cebrián apareció asesinada en su cortijo de la campiña sevillana, la prensa se abalanzó sobre la noticia con titulares que helaron la sangre: “La criada asesina” fue la frase que más se repitió en los periódicos. Y la criada no era otra que Isabel, una muchacha humilde que trabajaba limpiando casas y que soñaba, en silencio, con estudiar enfermería algún día.

La investigación fue tan veloz que parecía guionizada. Isabel había estado en la finca limpiando y ayudando en la cocina días antes de la tragedia. Fue la última persona vista allí, y eso bastó para señalarla como principal sospechosa. El atestado policial hablaba de una huella en un vaso, de un pañuelo ensangrentado encontrado en la escena, de un vecino que aseguraba haberla visto merodear esa noche. Todo era circunstancial, todo podía discutirse, pero la voracidad mediática no dio tiempo a la reflexión. Isabel fue detenida y presentada como un monstruo en los titulares. Mientras tanto, en su barrio, nadie creía la acusación. “Era una niña frágil, apenas sabía defenderse de la vida misma”, recordaría después una vecina.

El juicio fue un espectáculo. La sala del tribunal de Sevilla se llenó de cámaras, fotógrafos y curiosos que querían presenciar la caída de “la joven demonio”. Isabel, vestida con un traje prestado y el cabello recogido con torpeza, parecía más una niña de colegio que una asesina. El fiscal la describió como fría, calculadora, capaz de haber planeado la matanza con precisión. El abogado defensor, un recién graduado sin experiencia, trató de demostrar la debilidad de las pruebas, pero su voz se ahogaba entre los murmullos de la prensa y la presión del público. Los periódicos ya habían dictado sentencia antes de que el jurado se retirara a deliberar. Bastaron unas horas para escuchar el veredicto: culpable. La condena: muerte en la silla eléctrica.

En España la silla eléctrica era una reliquia importada de Estados Unidos, usada en contadas ocasiones y considerada por muchos un instrumento de tortura más que de justicia. El aparato estaba oxidado, con correas gastadas y un casco que parecía sacado de una pesadilla industrial. “No estábamos seguros de que funcionara”, confesaría años más tarde un funcionario de la prisión. Pero las órdenes eran claras: había que aplicarla, y había que hacerlo pronto.

Los días previos a la ejecución, Isabel permaneció encerrada en una celda húmeda, visitada cada noche por un capellán. El sacerdote escribiría en sus memorias: “Nunca vi unos ojos tan llenos de miedo y, al mismo tiempo, de inocencia. Si mintió, fue la mejor actriz que he conocido. Pero si decía la verdad, entonces fuimos cómplices de un crimen imperdonable”. Isabel repetía lo mismo cada noche: “Yo no lo hice. Juro que no lo hice. ¿Por qué no me creen?”. La víspera de su muerte, escribió una carta dirigida a su madre en la que pedía perdón por no haber sido “más fuerte” y afirmaba una vez más su inocencia. La carta nunca llegó a destino; desapareció en algún cajón del penal.

El amanecer del 17 de octubre fue gris y húmedo. Los guardias entraron a la celda, la ayudaron a levantarse. Isabel vestía un vestido verde con flores pequeñas, el último que le quedaba. Caminaba con dificultad, casi en volandas, hasta la sala de ejecución. El olor metálico, el humo de los cables recalentados, la luz amarilla que colgaba del techo creaban una atmósfera irreal. La silla la esperaba. Intentaron atarla con correas de cuero, y ella se resistió lo suficiente para lanzar un grito que aún resuena en los archivos: “¡Soy inocente! ¡Dios lo sabe!”. Fue la última frase que pronunció antes de que el guardia presionara el interruptor. El zumbido eléctrico llenó la sala, el cuerpo se convulsionó, y a las 7:03 de la mañana fue declarada muerta.

Lo más inquietante empezó después. El expediente del caso desapareció misteriosamente de los archivos oficiales. Las pruebas recogidas en la finca —el pañuelo, el vaso con la huella— jamás volvieron a aparecer. El periodista Antonio de la Vega, que había seguido el juicio con detalle, denunció años más tarde que la familia García-Cebrián estaba vinculada a negocios turbios con políticos locales y que el crimen probablemente había sido un ajuste de cuentas. Isabel, pobre y sin defensores, era la chivo expiatorio perfecta. No era más que una pieza sacrificada para calmar la indignación pública. De hecho, algunos vecinos aseguraron haber visto a un hombre encapuchado rondando la finca esa noche, pero sus testimonios fueron descartados. Otros mencionaban deudas y amenazas ligadas a la mafia andaluza. Nada de eso se investigó en serio.

Con el tiempo, varios testigos murieron en accidentes extraños, y quienes intentaron reabrir el caso se toparon con un muro de silencio. Un juez retirado confesó en 1992 que el juicio había estado manipulado, que hubo presiones “desde arriba” y que jamás debió celebrarse en esas condiciones. Pero ya era demasiado tarde: la maquinaria judicial había devorado a Isabel.

Hoy, más de cuatro décadas después, su historia sigue viva en susurros. En el viejo penal de Sevilla, convertido en espacio abandonado, algunos guías de visitas clandestinas aseguran que, en las madrugadas frías, se escucha un llanto lejano proveniente de la sala de ejecuciones. Otros dicen haber visto en un rincón oxidado un vestido verde con flores, idéntico al que Isabel llevaba el día de su muerte. La pregunta persiste y divide a historiadores, periodistas y vecinos: ¿fue realmente culpable o fue solo una víctima sacrificada en el altar de un país convulso? Nadie lo sabe con certeza, porque el expediente nunca apareció. Lo único seguro es que aquella mañana de octubre España apagó la vida de una joven de dieciocho años en una silla eléctrica que ya ni siquiera existe, y con ella apagó también una parte de su propia inocencia.

News

El eco del bosque: la desaparición de Daniel Whitaker

El amanecer en las Montañas Rocosas tiene algo de sagrado. La niebla se desliza por las cumbres como un animal…

El eco del silencio: la tragedia en los Andes

El viento cortaba como cuchillas de hielo mientras el sol, difuso entre las nubes, teñía de oro pálido las laderas…

Desapareció en el desierto… y cuando lo hallaron, pesaba solo 35 libras

El sol de Arizona golpeaba sin piedad sobre la tierra agrietada cuando los agentes encontraron la bicicleta. Estaba tirada de…

🕯️ Última Noche en el Old Maple Diner

Era una de esas noches en que el viento se colaba por las rendijas de las ventanas y hacía sonar…

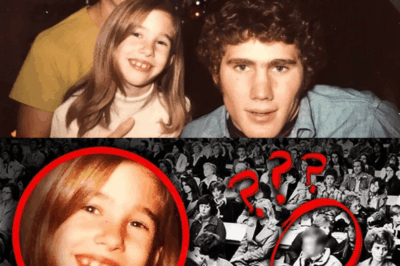

700 personas no lo vieron: el día que Margaret cambió el destino del asesino dorado

Había música, risas y el olor dulce del barniz nuevo en el auditorio de la escuela de Sacramento. Era una…

Cinco viajeros desaparecieron en la selva de Camboya… Seis años después, uno volvió y contó algo que nadie quiso creer

Cuando el avión aterrizó en Phnom Penh, el aire parecía tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Cinco jóvenes…

End of content

No more pages to load