El verano de 1989 llegó al pequeño valle con una promesa de calor y risas; los padres colgaban banderines en los porches y los niños contaban los días que faltaban para la excursión. Nueve muchachos —todos de la misma pandilla del pueblo, con caras todavía redondeadas por la juventud— subieron al autobús con mochilas llenas de brújulas, linternas y bocadillos, y saludaron a las cámaras mientras el ómnibus arrancaba rumbo a las montañas. No había en aquellos gestos ni una sombra de presagio; solo la fe ciega en la aventura, la esperanza de regresar con historias para las reuniones del otoño. El jefe del grupo, Mark Holloway, tenía veintitantos años, la voz áspera del que ha pasado veranos bajo el sol y el don de convertir las instrucciones en juegos. “No vayan solos”, repetía con una sonrisa, como lo haría cualquier buen guía; “recuerden siempre el código: no separarse del grupo”.

El bosque que esperó por ellos era un laberinto viejo, con senderos que se bifurcaban como preguntas sin contestar y arroyos que brillaban con el mismo pulso que guardaban. Los lugareños llamaban a aquella zona “la hojarasca”, un nombre anodino que servía de eufemismo para la atmósfera que colgaba en el lugar desde tiempos que nadie recordaba. Algunos ancianos murmuraban sobre trampas de roca y raíces traicioneras; los más supersticiosos hablaban de voces que se acercaban por la noche. Pero el aula del mundo que los chicos iban a cruzar no tenía nada, a primera vista, de lo sobrenatural: solo árboles, insectos y la soledad que perfecciona el silencio.

La primera noche, encendieron una fogata. El fotógrafo voluntario del pueblo tomó una última foto de grupo: nueve caras iluminadas por el fuego, los pañuelos rojos al cuello y los dientes blancos asomando en sonrisas que parecían no caber en los rostros adolescentes. Cantaron, comieron marshmallows y levantaron tiendas cuando las estrellas comenzaron a pinchar el cielo. El guardabosques Harold Greene pasó más tarde, dio unas indicaciones sobre los senderos y vio cómo los muchachos planeaban un ascenso hacia una cumbre cercana “que casi nadie visita”, según le dijeron. Harold movió la cabeza, advirtiendo de corrientes frías que podían subir sin aviso, y se alejó pensando en las prioridades de su trabajo: mantenimiento de veredas, alertas por incendios, la postal cotidiana del parque.

A la mañana siguiente, el campamento del claro estaba intacto pero vacío. Las tiendas seguían erguidas, las mochilas apoyadas contra los troncos, los sacos desparramados como si sus dueños hubieran salido por un momento que se alargó demasiado. No había señales de que hubieran partido de manera apresurada: ni platos rotos, ni rastro de pelea, ni huellas que salieran del claro en frenética estampida. Solo el silencio, que aquel día parecía haberse vuelto tangible, como si se tratara de una manta que cubriera las cosas pequeñas y dejara a la vista lo esencial: la ausencia. Y en una de las mochilas se encontró, doblado y sucio de tierra, un cuaderno donde una frase escrita con mano temblorosa rezaba: “No todos volvemos al amanecer”.

Las búsquedas se activaron con la velocidad de la desesperación. Helicópteros zumbaban sobre las copas de los árboles; patrullas de rescate barrían senderos y quebradas; perros entrenados arañaban la tierra y olfateaban el aire. Los padres, en un mar de fotos plastificadas, pegaban los rostros de sus hijos en postes y recuadros: “Por favor, si los ves, llama”. La prensa regional tomó el caso y lo convirtió en hornada de telediarios y titulares, y la comunidad se envolvió en una nube de plegarias y fatiga. Semanas se convirtieron en un año, y la cobertura mediática terminó por encogerse hasta quedarse con relatos de madrugada y programas de misterio.

El parque cerró por “causas operacionales” mientras las autoridades federales revisaban mapas y registros. Entonces comenzaron las extrañas omisiones: folios que desaparecían del expediente, coordenadas en mapas oficiales tachadas con tinta, informes de testigos que no llegaban a manos de los investigadores principales. Las familias olfatearon encubrimiento donde se buscaba solo orden, y la desconfianza prendió como pólvora. Se abrió, a la sombra de la razón, un lugar para las conjeturas: desde la hipótesis de un accidente en la montaña hasta las teorías más siniestras de rituales o experimentos. La ausencia de cuerpos convirtió al caso en algo limbo, una herida que no cicatrizaba porque nadie podía aplicar un punto final.

Algunos que atravesaron el bosque en aquellos días posteriores juraron haber escuchado entonces lo que solo los oídos preparados para la señal escucharían: risas en distancias consecutivas, como eco de una función que no se repite; brillos que no pertenecían a luciérnagas; pasos que se detenían cuando alguien alzaba la vista. Otros dijeron que sus brújulas se volvían locas y que sus relojes perdían minutos como si el tiempo se sintiera incómodo. Nada de esto apareció en los informes oficiales, claro, pero la fricción entre la versión escrita y la que se murmuraba en los bares del valle irrigó la sensación de que algo más profundo operaba en aquella porción de tierra.

El caso se cerró provisionalmente con la explicación amable de un “accidente sin supervivientes en terreno agreste”, una frase que no echó más que gasolina a la hoguera del dolor: no había cuerpos, no había restos consistentes, no había certeza. Y la comunidad no guardó silencio: padres que llevaron flores al claro, amigos que reconstruyeron noches en cafés con la férrica insistencia de encontrar una fisura en el muro oficial. El tiempo, sin embargo, comenzó a actuar como anestésico para quienes no tenían fuerzas para seguir buscando.

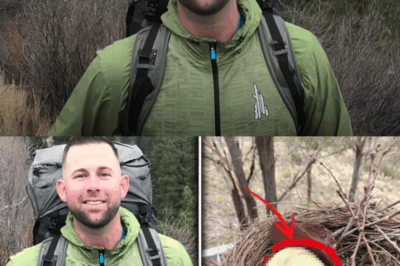

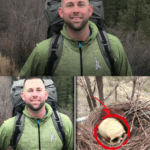

Catorce años después, en un día de otoño frío, Thomas Adler, un guardabosques nuevo en la cuadrilla, decidió revisar una zona que hacía años se mantenía cerrada por riesgo de derrumbe. Iba con su radio y su sonda, con la práctica de quien ha aprendido a oler las cosas dudosas del bosque. En un claro oculto bajo un roble que eclipsaba buena parte de su copa, encontró huesos, primero dispersos, después alineados con una meticulosidad que le puso la piel de gallina: nueve cráneos dispuestos en un semicírculo, como si alguien los hubiera colocado para ser mirados. Cerca, un emblema de metal corroído con la insignia scout; y una brújula, con el lacre astillado, aún pegada a la mano de quien la llevó. En el tronco cercano alguien había hecho, con un filo, una inscripción: “Seguimos aquí”.

Adler no habló. Guardó el hallazgo consigo el tiempo suficiente para sentir que callar era también una forma de protegerse. Tenía razones: vínculos internos, advertencias de superiores, el peligro de ver su vida convertida en pedazos por reclamar una verdad. Al final, la conciencia le ganó a la prudencia y filtró fotos y coordenadas a un periodista local. La noticia reabrió la herida. Las familias, al ver las imágenes, sintieron un vuelco: alivio, quizás, porque la presencia de restos daba alguna ancla para el duelo; y, sobre todo, rabia por el tiempo que les había sido negado.

El parque, sin embargo, reaccionó como si los huesos fuera algo más que restos: clasificó las fotografías como “posibles huesos animales confundidos”, ordenó una investigación interna y exoneró a sus funcionarios más altos de toda responsabilidad. La hipótesis oficial fue una ráfaga de niebla frente a los testimonios: hubo quienes vieron la colocación de los cráneos, o al menos sintieron que alguien volvía regularmente al claro para mantener ordenada la macabra ceremonia. La versión pública y la privada no sólo no se tocaban: se negaban como dos estratos que pertenecen a mundos distintos.

En los años siguientes, el bosque adquirió la categoría de personaje en la narrativa del valle. Los relatos de brújulas que fallan, linternas que se apagan sin motivo y voces que se confunden con el viento se multiplicaron. Las viejas historias de nativos que advertían no adentrarse en ciertas laderas reaparecieron con vigor: que allí habitan “guardianes” que velan por un equilibrio que los humanos violan con sus cuadrillas y fogatas. Los cráneos alineados devinieron símbolo de que lo ocurrido no fue un accidente: alguien, o algo, actuó con propósito.

Las familias siguieron encontrando en la noche la compañía de la espera. La imagen de aquellos niños con pañuelos rojos no se borró; las mesas se llenaron de fotografías, las velas se encendieron año tras año. Documentales intentaron hilar teorías, desde ritos ancestrales hasta pruebas militares mal explicadas; foros en internet devoraron cada rumor y lo devolvieron multiplicado. Había, en los relatos, un elemento que repitieron las voces más sensatas del pueblo: la certeza de que, si hubo culpa humana, era más de omisión que de comisión; si hubo manos que movieron cráneos, también había manos que permitieron que el lugar quedara desprotegido, que las coordenadas se tacharan y que las voces de los guardianes se ahogaran con la burocracia.

Thomas Adler vivió consumido por lo que había visto. En entrevistas que concedió con recelo, habló de colocar los cráneos como un acto deliberado, y de señales de que “alguien volvía al lugar con frecuencia”. Antes de morir, murmuró algo que quedó como epitafio: “El bosque nunca los devolvió… porque nunca se fueron”. Fue una frase que contuvo más preguntas que certezas, y el tono con el que la pronunció dejó en el aire la sensación, terrible y persistente, de que el misterio no descansaba en el pasado sino que latía en el presente.

Hoy, más de tres décadas después, la comunidad conserva un rastro de duelo que la prensa no puede domesticar con un titular. Los ancianos cuentan la historia como si fuera una advertencia para los jóvenes; algunos se inclinan por la explicación “ritual” como quien elige creer algo que, al menos, contiene un orden. Otros prefieren callar porque la verdad, si existiera, sería demasiado fea para soportarla. Los huesos ya no aparecen en las noticias; la investigación formal no produjo condenas. Pero en los bares, en los bancos del parque y en la soledad de las casas, circula la sensación de que algo vigilante guarda la memoria de los chicos.

Los cráneos alineados siguen allí, en la memoria y en la obsesión. A veces, por las noches cerradas, dicen los que conocen el bosque mejor que los poderes, se oyen risas que no corresponden a edad alguna. Otros oyen silbidos que marcan compases, como si una antigua ceremonia siguiera repitiéndose a una hora que no aparece en los relojes. Las instituciones ofrecen una versión, la comunidad otra, y la selva —esa esfera visible del mundo que no es ni la ciudad ni la radio— guarda su propio registro, que no responde a libros ni cámaras.

No hay cierre, sólo memorias que se hacen paisaje. Los nueve muchachos están presentes en marcos y altares, su imagen es una liturgia íntima que no admite contestación. Y el bosque, vasto y antiguo, parece respirar con cierta indiferencia hacia los relatos humanos, como si supiera que la verdad es otra cosa: menos limpia, más terrible quizá, que cualquier explicación racional. Quizá, al final, la única certeza que queda es la del silencio, un silencio que no se llena con palabras sino con la insistente pregunta que nadie ha podido responder: ¿qué fuerza, humana o no, impidió que aquellos chicos regresaran a su pueblo y a sus familias, y por qué alguien quiso que su ausencia quedara marcada en cráneos alineados?

El viento sigue moviendo las hojas en la hojarasca. Algunos dicen que al atardecer, cuando el cuerpo desacelera y los recuerdos afloran, se escuchan pasos pequeños que se pierden en la espesura; otros juran que es solo el rumor del bosque. Las familias continúan encendiendo velas. Y el misterio, como una semilla de raíz profunda, sigue plantado, imposible de arrancar.

News

El eco del bosque: la desaparición de Daniel Whitaker

El amanecer en las Montañas Rocosas tiene algo de sagrado. La niebla se desliza por las cumbres como un animal…

El eco del silencio: la tragedia en los Andes

El viento cortaba como cuchillas de hielo mientras el sol, difuso entre las nubes, teñía de oro pálido las laderas…

Desapareció en el desierto… y cuando lo hallaron, pesaba solo 35 libras

El sol de Arizona golpeaba sin piedad sobre la tierra agrietada cuando los agentes encontraron la bicicleta. Estaba tirada de…

🕯️ Última Noche en el Old Maple Diner

Era una de esas noches en que el viento se colaba por las rendijas de las ventanas y hacía sonar…

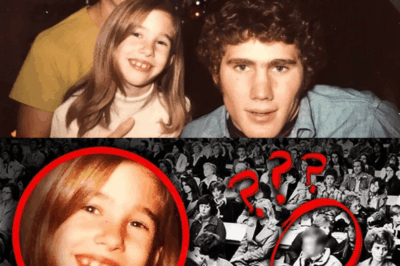

700 personas no lo vieron: el día que Margaret cambió el destino del asesino dorado

Había música, risas y el olor dulce del barniz nuevo en el auditorio de la escuela de Sacramento. Era una…

Cinco viajeros desaparecieron en la selva de Camboya… Seis años después, uno volvió y contó algo que nadie quiso creer

Cuando el avión aterrizó en Phnom Penh, el aire parecía tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Cinco jóvenes…

End of content

No more pages to load