Pedro Ruiz se lanza a dejar estas palabras frente a lo que está pasando en RTVE: “Triste decirlo, pero no tiene vuelta de hoja”.

Pedro Ruiz ha reflexionado sobre la polarización ideológica y las críticas que los trabajadores de la televisión pública reciben desde la derecha, con acusaciones de falta de independencia y servilismo sanchista.

Hay momentos en los que el ruido es tan ensordecedor que cuesta distinguir si lo que ocurre es una polémica más o el síntoma de algo mucho más grave.

En las últimas semanas, la televisión pública española se ha convertido en el epicentro de una tormenta que no se libra en platós ni en debates formales, sino en redes sociales, en la calle y, en algunos casos, incluso en la vida privada de quienes informan.

Lo que está pasando en RTVE no es una simple crítica al contenido editorial: es una campaña sostenida de descrédito, señalamiento y acoso que ha cruzado líneas que hasta hace poco parecían impensables.

Todo empezó, al menos de forma visible, cuando varios de los rostros más reconocibles de la información en La 1 decidieron dejar de callar.

Sarah Santaolalla, Javier Ruiz, Silvia Intxaurrondo o Jesús Cintora comenzaron a denunciar públicamente el hostigamiento constante que reciben por hacer su trabajo. No hablaban de opiniones contrarias ni de debates legítimos, sino de insultos organizados, campañas de difamación y acusaciones reiteradas de ser “propaganda del Gobierno” o “marionetas sanchistas”, lanzadas desde perfiles y entornos claramente alineados con la ultraderecha.

El caso que hizo saltar todas las alarmas fue el de Sarah Santaolalla. La periodista relató en directo una experiencia que heló a muchos espectadores: un individuo conocido por su activismo ultra la esperó a la salida de su lugar de trabajo, en las instalaciones de RTVE, y la siguió posteriormente hasta su domicilio, acompañado de otras personas.

No era una metáfora ni una exageración retórica. Era una persecución real, física, que trascendía el ámbito digital. Días después, Santaolalla confirmó que había interpuesto una demanda por acoso. El mensaje era claro: esto ya no iba solo de palabras.

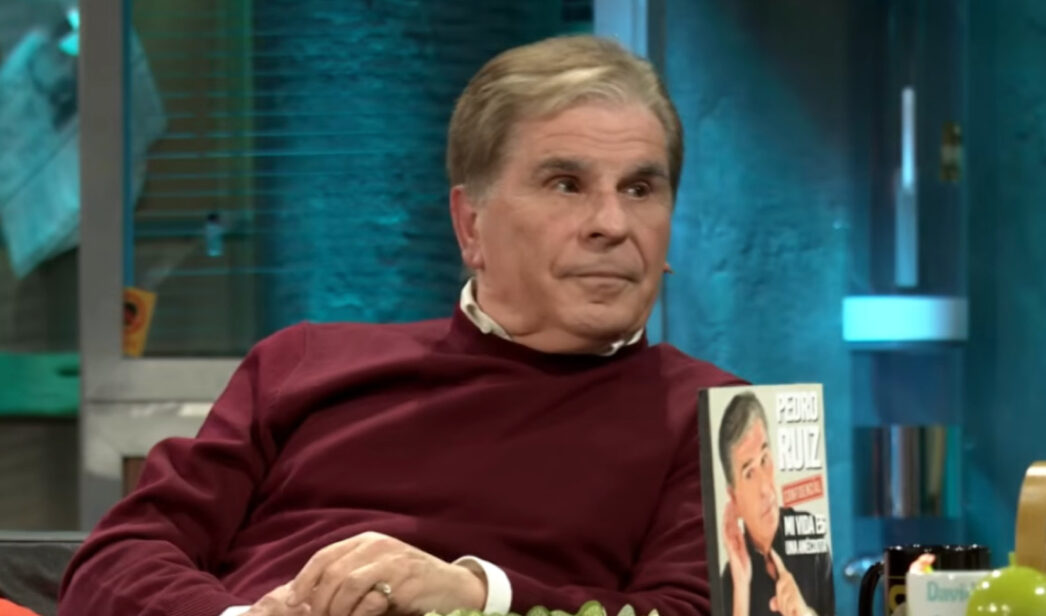

Con ese contexto, las reflexiones comenzaron a multiplicarse. Una de las voces que decidió intervenir fue la de Pedro Ruiz.

Escritor, comunicador y antiguo presentador, alguien que conoce bien los entresijos de la televisión pública y la presión política que siempre la ha rodeado.

Su diagnóstico fue tan directo como incómodo. Según Ruiz, el clima político actual está tan deteriorado que, hoy por hoy, nadie que trabaje como autor o periodista en una televisión pública puede ser considerado libre o independiente a ojos de una parte de la sociedad.

No porque no lo sea, sino porque se ha instalado la sospecha permanente. “Es triste decirlo, pero no tiene vuelta de hoja”, sentenció.

Sus palabras resonaron con fuerza porque no eran una defensa corporativa ni una consigna partidista. Eran el retrato de una realidad que muchos profesionales reconocen en privado: la televisión pública se ha convertido en un campo de batalla simbólico donde informar con rigor implica, automáticamente, ser señalado.

Da igual el contenido concreto, el dato contrastado o la pluralidad de voces. Para determinados sectores, el simple hecho de trabajar en RTVE es prueba suficiente de culpabilidad ideológica.

Este fenómeno no surge de la nada. Desde hace años, las redes sociales han amplificado un discurso que deslegitima sistemáticamente a los medios públicos.

Se les presenta como herramientas del poder, como altavoces al servicio del Gobierno de turno, ignorando deliberadamente los mecanismos de control, los estatutos profesionales y la diversidad interna que existe en la redacción.

En ese caldo de cultivo, los periodistas dejan de ser profesionales para convertirse en enemigos a los que hay que desacreditar, ridiculizar o intimidar.

Silvia Intxaurrondo ha sido uno de los blancos habituales. Cada entrevista, cada repregunta incisiva, es diseccionada y utilizada como “prueba” de una supuesta militancia política.

Javier Ruiz, con su perfil económico y analítico, tampoco ha escapado al linchamiento digital. Jesús Cintora, un viejo conocido de la polémica mediática, vuelve a ser señalado como símbolo de una televisión “tomada” por la izquierda.

Y Sarah Santaolalla, además de soportar el ataque virtual, ha vivido en primera persona cómo ese odio puede materializarse en algo mucho más tangible.

Lo preocupante no es solo la intensidad de las críticas, sino su naturaleza. No se trata de cuestionar un dato o un enfoque, algo legítimo y necesario en democracia.

Se trata de anular al mensajero, de sembrar la idea de que no merece credibilidad alguna. Cuando ese discurso cala, el siguiente paso es la impunidad. Si el periodista es un “enemigo”, todo vale contra él.

Por eso, las palabras de Santaolalla tras anunciar acciones legales marcaron un punto de inflexión. “Ya está bien de impunidad”, dijo con firmeza.

No solo mediáticamente, no solo en las calles, sino también en los juzgados. Su mensaje iba más allá de su caso personal.

Era una llamada a poner límites, a recordar que el acoso no es libertad de expresión y que perseguir, intimidar o señalar tiene consecuencias legales.

“Que les cueste pasta, y que les cueste condenas”, reclamó, visibilizando una realidad que muchas mujeres y hombres del periodismo viven en silencio.

El debate, entonces, se amplía. ¿Qué papel juega una televisión pública en un contexto de polarización extrema? ¿Cómo se protege la libertad de prensa cuando informar se convierte en una actividad de riesgo? ¿Hasta qué punto hemos normalizado que el hostigamiento sea parte del “precio” por salir en pantalla?

Pedro Ruiz apuntaba a una herida profunda: la desconfianza estructural. Cuando una parte de la sociedad asume que todo es propaganda, la verdad deja de importar. Y cuando la verdad deja de importar, la democracia se debilita.

No es un problema exclusivo de RTVE ni de España. Es un fenómeno global, pero aquí se manifiesta con especial crudeza porque la televisión pública es uno de los últimos espacios comunes, uno de los pocos lugares donde todavía se intenta hablarle a todo el país.

Mientras tanto, el acoso continúa. Se organiza, se alimenta y se difunde con rapidez. Los ataques se repiten con los mismos argumentos, las mismas etiquetas y, a menudo, los mismos nombres propios.

No es espontáneo. Es un entramado que busca intimidar y condicionar el trabajo informativo. Que algunos periodistas hayan decidido alzar la voz tiene un valor que va más allá de su situación personal: rompe el silencio y obliga a mirar de frente un problema que muchos preferían minimizar.

No estamos ante una discusión menor ni ante un simple choque de opiniones. Estamos ante un momento decisivo para el periodismo público.

Defender a quienes informan no significa estar de acuerdo con todo lo que dicen, sino entender que sin periodistas libres no hay ciudadanos informados.

Y sin ciudadanos informados, la democracia se convierte en un decorado vacío.

La pregunta final no es qué piensa cada cual de Sarah Santaolalla, de Javier Ruiz o de Silvia Intxaurrondo. La pregunta es qué tipo de sociedad queremos ser.

Una en la que el miedo marque la agenda informativa o una en la que el desacuerdo se exprese sin violencia ni intimidación.

El clima actual exige algo más que indignación pasajera: exige reflexión, responsabilidad y acción. Porque lo que hoy les ocurre a unos pocos profesionales, mañana puede afectar al derecho de todos a saber.

News

No hay gritos ni insultos, solo hastío. Tras los resultados en Aragón, Rosa Villacastín resume el momento de Podemos con una frase que pesa más que un discurso entero. Años de decisiones, promesas incumplidas y desconexión con el electorado convergen en una pregunta incómoda: “¿queda algo por decir?”. No señala un solo error, sino una deriva completa. ¿Autocrítica real o silencio definitivo? Cuando el reproche viene desde dentro del relato progresista, el impacto es doble.

El dardo de Rosa Villacastín a Podemos tras los resultados en Aragón: “¿Algo que decir?”. La periodista ha…

La tensión se palpa en directo. Antonio Rossi empuja el discurso con insinuaciones cada vez más incendiarias, y Joaquín Prat decide marcar un límite que cambia el ritmo del programa. Miradas cruzadas, silencios incómodos y un plató que se queda en suspenso. No es solo una interrupción: es una señal. ¿Control editorial o choque de egos? Cuando el presentador dice “basta”, el foco deja de estar en el tema… y pasa a la mesa.

Joaquín Prat frena la intervención de Antonio Rossi por su incendiaria insinuación en ‘El tiempo justo’: “Basta ya”. …

Un micrófono abierto pone en aprietos a Sonsoles Ónega: una frase inesperada sobre Elisa Mouliáa reaviva dudas y destapa lo que nunca debía oírse.

Un micro abierto caza el exabrupto de Sonsoles Ónega contra su dirección por lo ocurrido con Elisa Mouliáa. …

No levanta la voz, pero el mensaje golpea. En su análisis sobre Aragón, El Gran Wyoming conecta gestos, discursos y contradicciones de Feijóo y Abascal con una ironía que desarma. No hay nombres propios como culpables únicos, sino un retrato compartido de estrategia, ambición y límites. La risa dura poco; la reflexión se queda. ¿Quién ganó realmente y quién quedó atrapado en su propio relato? A veces, el humor explica lo que la política oculta.

El Gran Wyoming, fiel a su estilo, dicta esta sentencia a Feijóo y Abascal en su radiografía de lo ocurrido…

No se trataba de una queja aislada ni de un comentario casual. Orestes Barbero defendió a Manu Pascual y señaló defectos que el programa ya no podía ignorar. No hubo acusaciones explosivas, pero prevaleció una sensación general de trato injusto y decisiones controvertidas. La competencia continuó transmitiéndose, mientras que en el exterior, la discusión se intensificaba. ¿Se trataba simplemente de un fallo organizativo o de un modelo en decadencia? Cuando dos voces respetadas se alzan, la incomodidad ya no se puede ocultar.

Orestes Barbero se alinea con Manu Pascual y manifiesta esta crítica a la organización de ‘Pasapalabra’: “Da pena”. …

¡BOMBA en Pasapalabra! Acusaciones de manipulación sacuden el concurso tras una prueba polémica con Rosa. Nada se confirma, pero el relato oficial empieza a resquebrajarse.

¡ÚLTIMA HORA! DENUNCIAN A ‘PASAPALABRA’ DE TONGO POR LO OCURRIDO CON LA RESPUESTA DE ROSA. Hubo un segundo…

End of content

No more pages to load