La noche en que desapareció la promoción del 99 fue, por fuera, una noche de júbilo. Junio desplegaba su calor con generosidad, las calles olían a césped recién cortado y a gasolina, y el pueblo entero se había congregado en las afueras del estadio para despedir a los jóvenes que cerraban una década de escuela secundaria. Los padres eran una caravana de coches amarillos y abrazos, las madres tejían discursos por dentro y los padres posaban como si fueran espectadores de una obra que debía celebrarse sin fisuras. El autobús escolar —ese viejo gigante de metal, pintado de un amarillo que se oscurecía con la edad— rugió como un animal que se despide de la pradera cuando arrancó hacia la noche. Dentro iban risas, promesas, canciones que nadie pudo dejar de entonar, y el olvido, envuelto en entusiasmo, de que a veces los caminos se bifurcan y no vuelven a reunirse.

La Clase del 99 subió al autobús con mochilas, con maletas de plástico, con cámaras desechables; adolescentes que por unas horas se permitirían ser otra cosa: aventureros, gemas del verano, actores de su propia comedia. Nadie pensó que aquel viaje sería la última escena en la que el pueblo los vería juntos. Nadie, excepto los que después dirían que la noche tenía un matiz extraño desde el principio: el conductor llegó tarde, su mirada no era la habitual; un auto negro circuló más de una vez alrededor del estadio; un farol parpadeó a la salida y nadie lo arregló. Rumores menores, cenizas que en el momento nadie sopló.

Horas más tarde, cuando los adultos desenrollaron sus tareas, cuando la música terminó y los fuegos artificiales apagaron su luz, la ausencia fue descubierta con la brutalidad de un golpe. No fue una ausencia gradual: fue una fractura. Los padres llamaron a teléfonos móviles que no existían; enviaron mensajes que no volvieron. Al amanecer, los primeros carteles brotaron en las plazas: fotos reproducidas, sonrisas congeladas, el nombre de cada uno. Y las búsquedas. Y las hipótesis. Y el silencio, que fue llenando el pueblo como un líquido oscuro.

La policía dio por hecho primero que se trataba de un escape adolescente: mochilas cargadas, el mundo por delante. “Se volverán a ver”, dijo un comisario con palabras de consuelo que no se creyó nadie. Los días fueron enredando versiones: algunos afirmaban haberlos visto bajar por la loma del río; otros, que subieron a un camión para dirigirse a la autopista. Tras una semana sin rastro, el rumor se convirtió en expediente abierto; tras un mes, el expediente adquirió nombres de muertos; tras un año, se convirtió en herida que el pueblo no supo cerrar.

Veintidós años de preguntas sin respuesta templaron la comunidad: niñas que jugaban a ser las desaparecidas fueron encontrando otras historias; los padres envejecieron con el tic de buscar en cada fiesta una silueta familiar entre la gente; los recuerdos se volvieron reliquias prohibidas. En las escuelas, las lecciones incluían de vez en cuando la imagen de una sonrisa que ya no respondía. El caso de la Clase del 99 fue el lugar donde la duda aprendió a habitar.

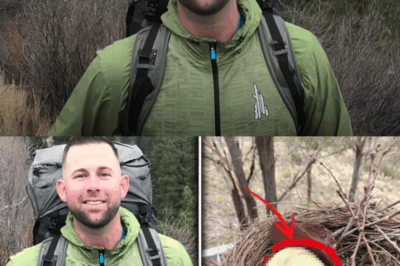

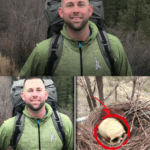

Y entonces, una mañana de otoño, un excursionista solitario pegó su bota a una roca que no debía moverse y la deslizó. La piedra cedió con un quejido de años y reveló un hueco. Dentro, un maletín metálico oxidado que contenía, doblados con una geometría escalofriante, los uniformes de los chicos: las chaquetas con las letras del colegio, las bufandas, algunos anillos, un recorte de periódico amarillento con la fecha de la graduación. Nadie reconoció la mano que había guardado ese equipaje clandestino, pero todos reconocieron la mirada devuelta por la tela: las prendas no habían estado expuestas al tiempo, habían sido resguardadas en silencio, como secretos que el propio tiempo había dejado reposar.

El hallazgo reabrió archivos y corazones. La policía revivió el expediente con tecnicismos y protocolos. El pueblo, en cambio, revivió sus supersticiones: que si algo se oculta bajo la tierra, la tierra, tarde o temprano, lo devuelve; que los secretos no son eternos. Los padres acudieron en tropel al lugar marcado y, frente al maletín, lloraron como si por fin el recuerdo pudiera recibir una respuesta. Los forenses hablaron de rastros, de huellas que quizá, si la técnica lo permitía, devolverían a alguien a la escena. En los laboratorios, el maletín fue examinado con la devoción con la que se mira una reliquia que promete desvelar la verdad.

Pero no fue la verdad lo que apareció primero. Fueron pedazos: una discusión registrada por un vecino que aún conservaba la cinta de su viejo magnetófono; un neumático encontrado en la zanja como si alguien hubiera intentado esconder un rastro; la declaración olvidada de un conductor que, en 1999, había comentado que el bus hizo una parada en un viejo paraje fuera de la ruta oficial. Pequeños indicios que, puestos uno sobre otro, tejían una imagen distinta de la que el pueblo se había contado durante dos décadas.

A medida que los investigadores comenzaron a reconstruir la noche, emergieron grietas en la versión oficial de 1999. Se supo que el conductor, un hombre con problemas de alcohol, no había tomado el desvío correcto sino que había insistido en atravesar una vieja carretera rural por la que un coche de aspecto siniestro había pasado la noche anterior. La hipótesis de los fiscales fue tan simple como brutal: el bus se detuvo en un claro; alguien subió; hubo una pelea; algunos chicos cayeron al costado del camino; otros fueron subidos a ese coche negro. No era una conspiración elegante ni un plan maquiavélico: fue una concatenación de negligencias, de oportunidades criminales.

La familia de uno de los chicos —el más rebelde, el que siempre llegaba tarde a los ensayos— descubrió que su hijo había sido visto, horas después de la fiesta, junto a un grupo de personas que no pertenecían al pueblo. Otra familia encontró entre los objetos del maletín un trozo de tela que en los años siguientes perteneció a un almacén de una ciudad vecina: el hilo era de un fabricante de uniformes que solo servía a clubes privados. Esa pista condujo a un rastro de servicios y nombres que nadie en el pueblo quería recordar.

No obstante, lo que convertía la reconstrucción en un rompecabezas era la ausencia de cadáveres, el hecho de que veinte años pasaran sin que los cuerpos salieran a la luz. La primera explicación plausible —un accidente en el que el bosque y el río ocultaron todo— perdía sentido ante la ausencia de huellas. La segunda explicación —la de una banda que se llevó a los adolescentes y los eliminó— parecía cruelmente posible y, al mismo tiempo, insostenible sin complicidades. Porque, a medida que se abrían archivos, también aparecían nombres de policías que no actuaron, amistades que se volvieron silentes, empresas de vehículos que cerraron contratos hacía años. El pueblo entero, como una gran tela, mostró hilos flojos.

Entonces vino la confesión inesperada, la que no salió de un interrogatorio, sino de una voz que, tras dos décadas de silencio, decidió hablar. Fue una llamada nocturna de un hombre que había sido conductor de camiones en la zona. Dijo que la noche en que desaparecieron los jóvenes, había ayudado a cargar bultos en un viejo galpón; que había visto a tres de los chicos bajar del autobús y subir a un coche que no correspondía al servicio contratado; que en el galpón había hombres que no eran del pueblo, hombres con acento de ciudad y ojos duros. Contó, con la voz quebrada, que había temido por su vida y se fue. Su testimonio no resolvió todo, pero bastó para abrir una vía judicial que apuntó a una red de delincuencia itinerante que, según las pesquisas, había pasado por esos caminos en la misma época.

Las fuerzas de seguridad de la región, con la presión mediática en las nucas, llevaron a cabo redadas, encontraron vínculos con un club de ocio que funcionaba en la ciudad vecina y apresaron a varios implicados en delitos menores. Para las familias fue un alivio a medias: se sentían escuchadas, pero la justicia parecía trabajar con fragmentos. Una de las detenciones, la más simbólica, fue la del dueño de un almacén que había vendido el uniforme cuyo hilo apareció en el maletín. Con su confesión parcial se supo que alguien había recogido los uniformes para luego esconderlos —el porqué, aún no estaba del todo claro—. Había, sin embargo, algo dolorosamente claro: el maletín había servido para guardar la evidencia de una noche que muchos quisieron olvidar; quizá para proteger a alguna persona, quizá para ocultar la presencia de terceros.

Mientras los procesos judiciales avanzaban, las heridas del pueblo se reabrieron. Algunas familias, que habían aprendido a vivir con la ausencia, decidieron enfrentar a los antiguos vecinos, a interpelar a aquellos que conocían nombres y calles y que habían preferido mirar hacia otro lado. Se generaron escisiones en la comunidad: quienes exigían un castigo ejemplar contra aquellos que habían contribuido a la impunidad; quienes abogaban por la compasión, por la posibilidad de que el tiempo redimiera a los involucrados. El pueblo se debatía entre la necesidad de verdad y el miedo a descubrir implicaciones más profundas.

Finalmente, tras un juicio largo y resbaladizo, la corte dictó penas para algunos de los implicados: tiempo de cárcel para los organizadores que habían usado la ruta para sus actividades, sanciones para quienes ocultaron la información y medidas administrativas para funcionarios que no cumplieron su deber. No todos fueron encerrados; no todos fueron obligados a mirar lo que habían hecho. Para muchos padres, la sentencia fue insuficiente. Hubo, sin embargo, algo que la sentencia no pudo tocar: la pregunta sobre dónde estaban los que no regresaron y por qué nadie los reclamó con más fuerza cuando aún había tiempo.

Años después, algunos de los jóvenes reaparecieron por su propia voluntad. No fue un regreso al pueblo: fue la construcción de identidades nuevas, vivas y furtivas. Dos de ellos, marcados por golpes y por la experiencia de la violencia, eligieron caminos distintos; uno regresó para abrazar a su madre y pidió perdón por no haberse marchado; otra, que había sido seducida por la promesa de una vida que nunca vino, volvió con la mirada de quien sabe que la libertad tiene un precio. Sus relatos fueron fragmentarios, como el resto de la historia: hablan de noches en las que tuvieron que mentir para sobrevivir, de acuerdos improvisados, de una fuga que acabó en hondas transformaciones.

La lección que dejó la investigación, la que todavía resonaba en las calles, no fue solo judicial. Fue moral: cómo un pueblo entero puede convertirse en cómplice pasivo cuando la verdad resulta incómoda; cómo una red que se mueve en la frontera entre lo legal y lo criminal encuentra, a menudo, el modo de operar porque nadie mira de frente. Fue también la historia de resistencia: de familias que no dejaron de buscar, de madres que guardaron la habitación tal como estaba, de amigos que mantuvieron la memoria viva con rituales pequeños.

Hoy, cuando cae el sol en aquel pueblo, algunos jóvenes caminan con cautela por la ruta que lleva al bosque. Se detienen en el lugar donde el excursionista encontró la piedra removida y dejan, sobre la hierba, pequeñas notas. Son gestos mínimos que sirven para conjurar el miedo y recordar que la memoria no es un objeto inerte: es una práctica que requiere esfuerzo. Y cerca de allí, en una tumba sin nombre o en una casa con la puerta entreabierta, hay silencios que hablan más alto que los veredictos. La crónica no termina con una única verdad; termina con el sonido de unas voces que exigen, aún hoy, ser escuchadas.

Porque la historia de la Clase del 99 demuestra eso: que los misterios no descansan para siempre, que lo enterrado puede volver a la superficie y que lo que parece haberse perdido puede, con el tiempo, exigir su ajuste de cuentas. Y también que, cuando la verdad llega, no siempre aliviana el alma; a veces la deja desnuda, con la certeza de que la reparación es posible, pero que jamás será completa.

News

El eco del bosque: la desaparición de Daniel Whitaker

El amanecer en las Montañas Rocosas tiene algo de sagrado. La niebla se desliza por las cumbres como un animal…

El eco del silencio: la tragedia en los Andes

El viento cortaba como cuchillas de hielo mientras el sol, difuso entre las nubes, teñía de oro pálido las laderas…

Desapareció en el desierto… y cuando lo hallaron, pesaba solo 35 libras

El sol de Arizona golpeaba sin piedad sobre la tierra agrietada cuando los agentes encontraron la bicicleta. Estaba tirada de…

🕯️ Última Noche en el Old Maple Diner

Era una de esas noches en que el viento se colaba por las rendijas de las ventanas y hacía sonar…

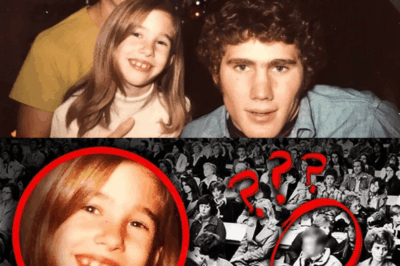

700 personas no lo vieron: el día que Margaret cambió el destino del asesino dorado

Había música, risas y el olor dulce del barniz nuevo en el auditorio de la escuela de Sacramento. Era una…

Cinco viajeros desaparecieron en la selva de Camboya… Seis años después, uno volvió y contó algo que nadie quiso creer

Cuando el avión aterrizó en Phnom Penh, el aire parecía tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Cinco jóvenes…

End of content

No more pages to load